学生故事

葛天韵

我成为一个DKUer时,就已经注定了我要成为一个up主

仍记得高中摘抄本里雅斯贝尔斯的一段话,“教育是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤起另一个灵魂。”在高压的题海战术下,我把这句话当作我对教育理想主义的追求。却未曾想,昆山杜克大学实现了我的理想主义。

01 昆杜是我心中的“乌托邦”

我曾经是一个敏感的社恐。从小学至高中,我都在苏州外国语学校就读,身边稳固的朋友圈使我远离社交的压力,也少了必要的锻炼。再加之过于细腻的情感让我多愁善感,高中的我有时会为一片橘子辉煌的夕阳而感动流泪,也曾为老师的一句叮咛而暗自神伤。过于少的社交经历和敏感的性格让我对即将步入的大学心存忧虑。

还好,昆杜的宿舍包容了我。用那些高中还未来得及读的书填满宽阔的柜子,买一束花,让阳光填满我的房间。那些干燥快活的夏夜,派对和社交是难免的主题,但更多的时候我还是沉默地在宿舍的一隅,看顾城黑夜中黑色的眼睛,看德米安的彷徨少年时,看意大利那不勒斯的九月。我深知我不是顽强到无视孤独的人,却未曾设想竟是学习陪伴慰藉了我。

自小,我便是老师口中所谓“把学习当作任务”的学生。虽然早对“通识博雅”教育向往已久,但内心对学校教育的敷衍和应付却已根深蒂固。纠结少顷,选了心心念念的民主与包容、社会科学入门、全球化文化和西方近代哲学入门。原本想着,最不济也就和高中一样,选择性抄写,考前突击混个平均分。谁知学期还没正式开始,铺天的阅读已经盖来了。整个大学一年的学习,我经历了太多的第一次。第一次阅读百页的英文资料、第一次主动探寻和课程直接相关的课外书籍、第一次自发地质疑学术理论的权威……现在的我才慢慢理解,原来正确与错误、善良与邪恶是可以共存的。在昆杜的教育中,没有绝对的对错。我们作为一群有着独立人格的个体,我们要做的不是圆滑、迎合、服从,而应当去思考、去理解、去爱。

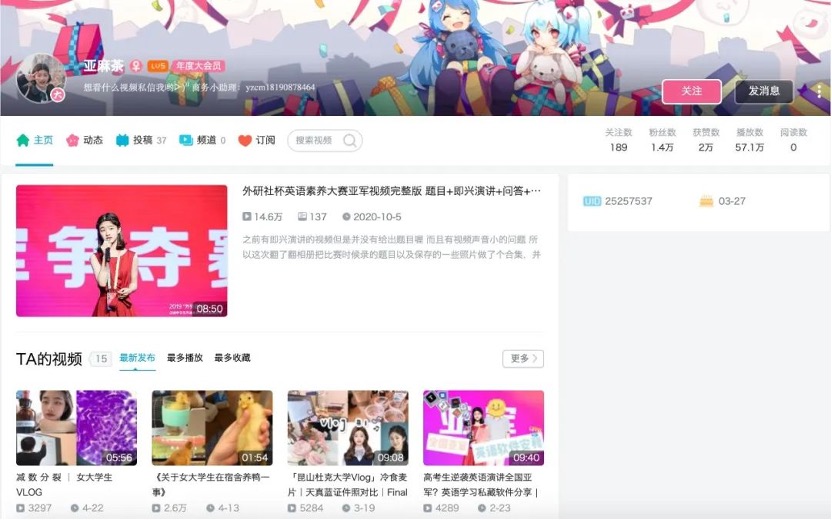

02 我的Up主之路

不热衷于社交并不意味着我是一个胆怯自卑的人。高中期间,我明白成绩不是唯一的追求,又希望兴趣不是浪费时间的借口,于是大大小小的英语演讲辩论比赛成了我匆忙学习的喘息。参赛出于兴趣,获得的奖项除了申请大学外我并没有在意太多。直到大一,浏览哔哩哔哩首页时偶然看到了自己在高中外研社杯全国英语演讲比赛亚军视频,数万的播放量和评论弹幕让我惊喜。考虑过做自媒体的我,曾出于对恶评的忧虑打消了念头。但哔哩哔哩上友善的赞美和得体的建议让我放下了担忧。没有奢望运营自媒体,只是纯粹出于学习资料共享的态度把自己库存的一些演讲视频通过个人账号上传。但两天后再查看账号竟已经获得了六千多粉丝。这样的涨粉速度让我又惊又喜:探索新未知领域时一如既往的喜悦和作为被关注主体出于对粉丝负责的担忧混杂在一起。从未有过视频剪辑经验的我,想也没想就写起了脚本,将自己三年多公众演讲的经验和英语口语的训练整合,用自己的手机录制,iMovie剪辑、字幕、上传。就这样,我完成了最初的几个英语学习视频,也成了一个万粉小up主。

很多人都觉得我成为up主是巧然,但我自己却坚信在我成为一个DKUer时,就已经注定了我要成为一个up主。从小被抑制的表演欲被DKU包容开放的环境激发。

每次视频的制作我都没有想太多。往往就是一个闲暇的下午,突然想着可以跟粉丝们分享一下即兴演讲的技巧,就打开电脑开始写脚本。充足的课余时间让我能凭着三分钟热度,从下午拼到深夜把视频上传。丰富的课余生活让我不止步于英语口语演讲分享,后期的视频内容逐渐丰富,校园生活,周末vlog,Room Tour(房间游览)……逐渐地我才察觉,哔哩哔哩平台已经成为我生活的一部分,而那一万多个小粉丝,则弥补了我胆怯又热烈的分享欲。有时书本里读到的一段晦涩哲理,生活中平凡又不平凡的风景,或者大自然令我感动的声音,由于太过私密又多情而难以和朋友分享,但自媒体不一样。我不需要和粉丝磨合,我只需要做我自己,等志同道合的人和我一起浪漫,一起感动。

随着时间的累积,我的大学生活也逐渐稳定了下来。一间不大但温暖的房间,三两个可以掏心窝聊天的朋友,四五门真心喜爱的课,六七次难以忘记的派对,一万多个真诚的粉丝……我拥有的不多,但足以让我感到幸福。一年的大学生活又让我像小时候一样无忧无虑,对谁都喜爱温柔。学习是自己的,大自然是美的,生活是值得探索的。雅斯贝尔斯所说的教育,应该就是这个样子。